예술분야에서의 필드워크

개요

예술 분야에서 리서치와 필드워크라는 것은, 기존에 고증이라는, 즉 보다 “정확한” 재현을 담보하기 위한 과정이라는 미명 하에 행해지던 수단적 성격을 뛰어넘어, 오늘날에는 창작의 핵심적 과정으로 자리 잡았다.[1] 어떻게 보면 이것은 95년에 인류학 선집 The Traffic in Culture의 지면에서 처음 등장한 글 「민족지학자로서의 예술가?」에서 미술사학자 할 포스터가 전반적으로 회의적인 눈으로 바라봤던 예술계 내 동향의 연장선에 있는 것이라고 할 수도 있다.[2] 2003년 가을에 테이트 모던에서 주최된 컨퍼런스 Fieldworks: Dialogue Between Art and Anthropology 역시 예술에서의 인류학적 필드워크가 차지하는 역할을 방증한다. 이러한 리서치 및 필드워크의 패러다임은 예술과 다양한 학제 간의 상호영향을 반영하며, 예술계 내에서 “인류학자로서의 예술가”(조셉 코수스, 수전 힐러), “민족지학자로서의 예술가”(할 포스터), “역사학자로서의 예술가”(마크 곳프리), “예술 분야의 다큐멘터리즘”(히토 슈타이얼) 등의 이름으로 무수히 많이 등장했다.

본고는 예술 분야에서 “필드워크”라고 불리는 것에 대해 논한다. 예술계에서의 필드워크를 이야기하려면 앞서 언급한 할 포스터의 「민족지학자로서의 예술가?」를 빼고 이야기할 수 없다. 「민족지학자로서의 예술가?」는 북미 예술계에서 정체성 정치와 다문화주의의 물결의 정점을 찍었다고 여겨졌던 1993년 휘트니 비엔날레에 대한 백래시가 한창일 때인 1995년에 등장했으며, 이 글에서 포스터는 “타자성” (alterity)에 관련한 작업, 그리고 그것을 둘러싼 일련의 가정에 대해 비판적 거리를 둘 것을 주장했다. 다른 맥락에서, 「민족지학자로서의 예술가?」는 80년대 북미 인류학의 “자성적 전환” (reflexive turn)의 신호를 알렸던 제임스 클리포드의 편저 『문화를 쓴다』 (1986)와 이를 둘러싼 논의에 대한 예술계의 응답 중 하나라고도 볼 수 있다. 신역사주의와 문화연구가 대두되고 있던 80년대 당시 학계의 흐름과 궤를 같이하여, 제임스 클리포드는 자신의 저서 The Predicament of Culture (1988)에서 기존의 인류학 지식생산에 내재한 식민성과 이와 떼놓을 수 없는 실증주의적 지식관, 그리고 여기에 기반해 서구의 인류학이 타 문화에 대해 행사하는 권위 (“민족지학적 권위”)를 유지시키던 체계가 위기를 맞이하였다고 분석했다. 또한 그는 『문화를 쓴다』에서 다른 기고자들과 함께 지식의 불완전성을 인정하고 학제의 식민성을 인식하는, 자성적인 새로운 인류학을 모색하기 위한 방법으로서 “인류학적 작업”의 근본 매체인 민족지학적 글쓰기에 대한 실험적 접근을 제시하였다. 클리포드는 인류학뿐만 아니라 다른 학제에서도 학술적 글쓰기를 행할 때 창작과 학문을 분리하려는 태도가 만연하다고 보았고, 이러한 태도는 학자의 글이 지식의 투명한 매개체가 되어야 한다는 잘못된 믿음을 근간으로 한다고 비판했다. 그는 실험적 민족지학적 글쓰기를 위해, 자신이 “민족지학적 초현실주의” (ethnographic surrealism)라고 명명하는 1920-30년대 전간기의 프랑스 아방가르드라는 맥락에서 미셀 레리스, 빅토르 세갈렌, 에메 세제르 등의 작업을 참조했다.[3]

할 포스터는 이러한 클리포드의 제안을 인류학의 “예술가 선망”이라고 부르며 비판했고, 더 나아가 인류학자들이 가진 예술가 선망의 거울 쌍과 같이, 90년대 당시의 예술가들 또한 민족지학자 선망에 잡아먹히고 있다고 지적했다. 그는 인류학을 “타자성의 학문” (science of alterity)이라 규정하고, 정체성 정치 논란이 한창이던 당시의 미국 사회에서 이러한 자성적 민족지학자 모델은 쉽게 예술가들의 귀감이 될 수 있었다고 묘사했는데, 그가 이러한 상황에서 특히 문제적으로 보았던 것은 예술적 변화와 정치적 변화를 혼동하고 동일시하는 것이었다. 흔히 “민족지학적 전환” (the ethnographic turn)이라는 이름으로 통용되는 이 논의에서[4] 포스터가 우려하고 있는 지점들을 정리하자면 다음과 같다. (1) (민족지학적) 필드워크를 자처하는 예술가들 대부분 그 과정을 매우 피상적으로만 파악하고 있으며, (2) “필드워크 대상과의 진지한 협업”과 “자성성” (self-reflexivity)은 허울뿐인 경우가 대다수이고, (3) 이 때문에 진정한 사회 변화가 이루어지기는 힘들고, 대신 예술가의 자아성립과 권위 행사만이 성행하기 쉽다.

동시대 예술계의 창작 작업에서 좋든 싫든 필드워크와 리서치가 큰 비중을 차지하게 된 오늘날의 예술계 종사자들에게 포스터의 논거에서 가장 와닿을 만한 것은 다음과 같은 문제의식이다. “타자”에게 피해 안 끼침(즉, 낭만화하거나, 이국화하거나, 내려다보거나, 예술가의 자아성립 혹은 커리어를 위한 재료로 대하거나 등)과 동시에 단순히 “커뮤니티 아트” 혹은 액티비즘의 보조적인 요소로 환원되지 않는 방식으로[5] 창작을 위한 필드워크를 할 수 있을까? 민족지학적 전환 논의 초기부터 적극적으로 응답했던 인류학자인 안트 슈나이더와 크리스토퍼 라이트의 언급대로, 이것은 그저 예술가들이 인류학으로부터 더 제대로, 치밀하게 필드워크 방법을 차용하면 되는 일인가?[6] 예술 형식으로 산출될 필드워크 작업에 거의 언제나 설치되는 윤리적 덫들을 충분히 잘 회피하기만 하면 되는가? “필드” 혹은 “현장”에서 종종 비하적으로 쓰이곤 하는 “예술병”이라는 표현 이면에는 현장에서 이루어지는 어떤 형태의 작업 혹은 과정을 기존 학제의 규범 혹은 사회 운동의 테두리 안에 한정 짓기를 원하는 마음이 자리하며, 할 포스터 이전에도 그리고 이후에도 많은 학자들은 항상 기존 학제의 경계를 허무는 행위의 실효성에 대해 끊임없이 질문하고 의심해 왔다.[7] 하지만, 분명 수없이 다양한 필드워크를 경험해 본 수많은 사람 중, 그 경험이 기존 사회운동 혹은 학제적 맥락, 규범, 그리고 목적성의 테두리 안에 안착할 수 없음을, 따라서 이러한 테두리를 탈피해야 할 필요가 있음을 느꼈던 사람들은 없지 않았다. 이러한 필요성은 포스터의 주장대로 단순히 예술가의 권위성립으로만 귀결되지 않으며,[8] 클리포드가 자성적인 민족지학 실천의 근간으로서 긍정한 “민족지학적 자아성립” (ethnographic self-fashioning)이라고 부른 것과도 차이가 있다.[9]

이후의 지면에서, 본고는 예술 분야에서의 필드워크에 던져지는 이중 과제–작가중심적 나르시시즘으로 빠지는 것을 경계하는 동시에 사회적 및 학제적 실천의 기존 테두리 안으로 수렴되는 것을 저항하는 작업–와 씨름하는 구체적인 예시로서, 『IMO: 평택 기지촌 여성 재현』 을 분석한다.[10] 『IMO: 평택 기지촌 여성 재현』은 필드워크 과정에서 명제적 지식으로의 말끔한 환원이 이루어지지 않는 지점을 보다 적극적으로 파고드는데, 여기서 핵심적으로 작용하는 형식논리는 필드워크와 창작 작업의 매체성에 대한 의식과 고려에서 비롯한다. 『IMO: 평택 기지촌 여성 재현』은 필드워크를 통해 생산되는 무형자료의 “물리적 현존”(혹은 체현)에만[11] 머물지 않으며, 예술 작업에서 자주 활용되는 전략인 “해체하는 재현,” 즉, 인류학 필드워크의 허점과 모순을 드러내는 방식을 적극적으로 활용했던 선례[12]로부터도 더 나아간다. 이를 통해, 『IMO: 평택 기지촌 여성 재현』은 필드워크에 종사하는 연구자와 예술가 사이의 협업 사례로서 중요한 고려 지점들을 성찰하게 하며, 동시에 리서치와 필드워크는 공공기관 및 제도권 학계와 예술계로 더 쉽게 포섭되기 위한 대상으로서의 작품 혹은 작업을 거드는 과정일 뿐이라는 회의론에 대한 반례(反例)를 제시한다.

『IMO: 평택 기지촌 여성 재현』

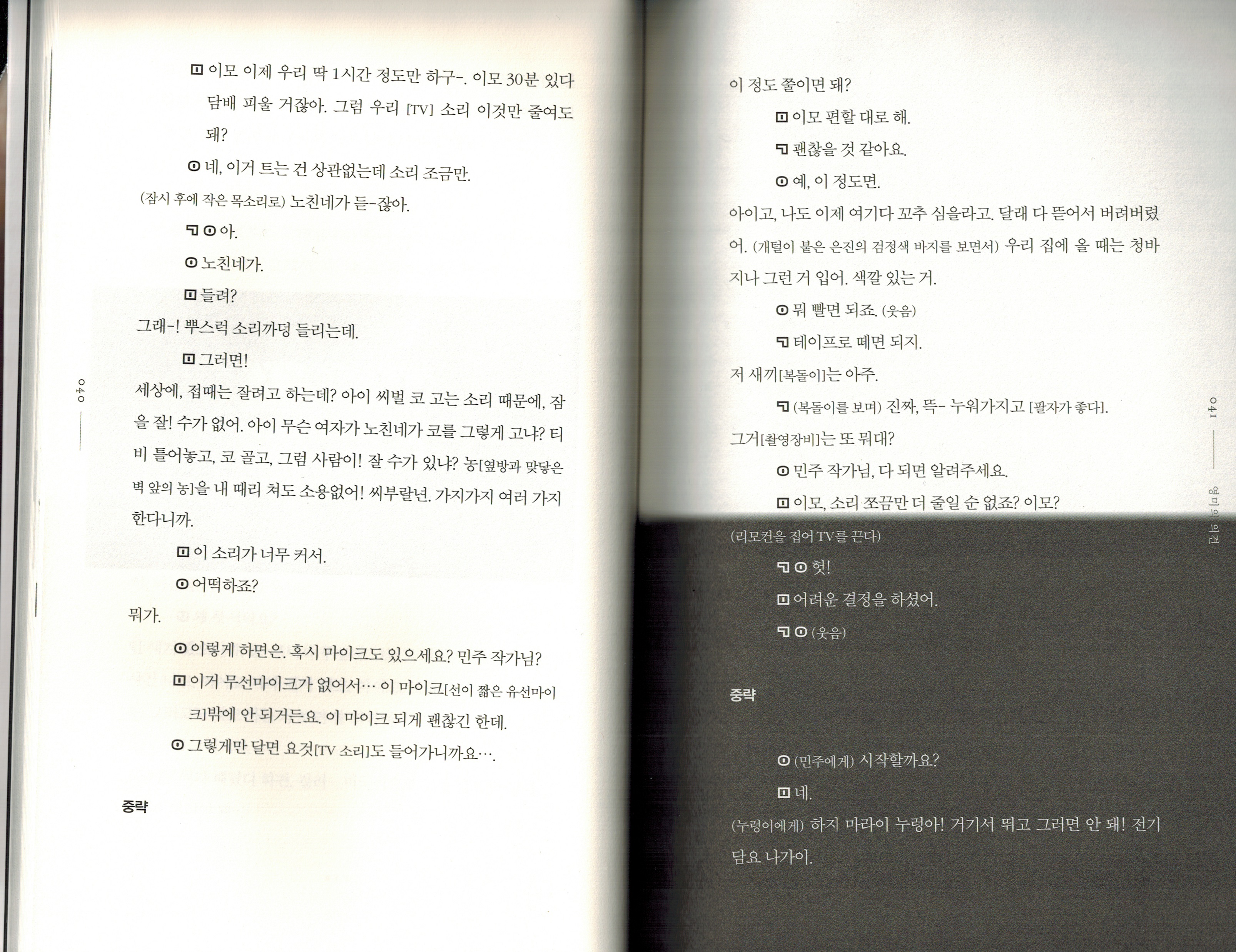

인류학자 이경빈, 젠더법학자 이은진, 영상작가 전민주는 각각 2014-2016년 사이에 평택 기지촌 여성들과 만나고 이야기를 들으며 『IMO』를 위한 작업을 시작했다. 『IMO』는 작업자들이 “이모”라고 부르는 세 명의 평택 기지촌 여성과의 대화를 실은 출판물의 형식으로 세상에 나왔으며, 함께 만들어진 영상매체 작업 또한 이에 맞춰져 있다. 사진 작업은 페이지 곳곳에 배경 이미지로 삽입되어 있으며, 동영상 작업의 경우, 각 챕터의 시작 부분에서 일반 속지와 다른 엽서 크기의 지면 위에, 타 기기에서 접속할 수 있는 QR코드가 인쇄된 형태로 실려 있다. 책의 세 챕터는 세 명의 “이모”들과 (영미, 지니, 윤선) 상응하는데, 세 개의 영상작업들 또한 각 이모들과의 대화 별 특징을 주제로 만들어져 있다. 영미 이모와의 대화를 실은 첫 챕터에는 거침없는 욕설 사용이 특징인 영미 이모와 반려견 두 마리의 모습이 담긴 푸티지를 유저창작콘텐츠(UCC) 영상의 형식으로 다룬 작업의 QR코드가, 연애 이야기가 비중 있게 할애된 지니 이모와의 대화를 담은 두 번째 챕터는 어린아이들이 연기하는 연애담 영상의 QR코드가, 그리고 마지막 챕터는 윤선 이모의 “회피적 화법”이 특징적으로 드러나는 전민주 작가와 윤선 이모 둘만의 대화를 녹화한 영상이 첫머리를 장식하고 있다. 각 챕터의 텍스트는 작업자들과 이모들 사이의 대화로 구성되어 있는데, 마치 대본과도 같은 형식을 띠고 있으며, 각 화자를 구분할 수 있도록 나눠진 “역할” 기호는 (셋 중 한 명의) 이모, 작업자들, 그리고 “상황설명”으로 구성되어 매 페이지 최상단에 표시되어 있다.

서문에서도 드러나듯, 『IMO』는 전직 기지촌 여성들이 한국 정부를 대상으로 2014년에 시작한 국가배상 소송을 주축으로 하는 사법 및 입법 운동과, “서발턴의 주체적 말하기”에 관한 학술적 논의를 의식하면서 만들어졌다. 이러한 맥락 아래에서, 『IMO』의 창작방식은 사법 및 입법 운동에 맞춰진 증언 청취 혹은 구술채록 필드워크의 규범과 형식을 따라가지 않고, 이러한 규범과 형식이 담지하기 힘든 필드워크에서의 감각과 경험을 매우 비선형적인 방식으로 담지하려고 시도하는데, 이러한 시도가 가장 일차적으로 드러나는 지점은 선별되고 배열된 대화들의 내용일 것이다. 『IMO』는 작업자들이 들은 이모들의 가족사와 연애사, 이웃 관계에 대한 이야기뿐만 아니라, 대통령 선거, 북핵 문제, 세월호, 과거 주한미군 내 흑백갈등 등에 대한 이모들의 “의견”들을 모두 싣는다. 그뿐만 아니라, 『IMO』는 이모들이 “자신의 피해사실을 부인하는 것과 다르지 않은 내용”에 대해 말하는 것과 같이 법적 해결의 한계를 드러나거나, 그들이 다른 사회적 약자들을 향해 던지는 혐오 발언 등 “‘위험’하다고 여겨지는 대목”[13]들까지 포함하는데, 이러한 구성은 수록된 대화들이 쉽게 입ㆍ사법 운동의 틀에 맞춰져 활용되거나 기지촌 억압의 구조를 밝히려는 학술적 논의를 위한 사례로써 혹은 “재료”로써 손쉽게 인용되거나 다뤄지도록 재구성되기를 껄끄럽게 한다.

작업자들은 이러한 선택에 대한 근거를 서문에서 설득력 있게 전달하고 있으며,[14] 미군과의 결혼, 낙검자 수용소 경험, 클럽 주인과 포주와의 공생 혹은 갈등 관계, 미군에게 살해당한 기지촌 여성, 포주와 포주 가족과의 에피소드 등 기존의 “기지촌 여성 증언집”에 대한 기대에 맞아떨어질 법할 내용 또한 작업에 포함하고 있다. 하지만 이들이 재현 혹은 전달되는 방식, 즉 서사를 꾸려나가는 방법에 있어서는 “텍스트들이 걸리적거리면서 몰입을 방해하고 눈에 거리감”을 만들어내어 기존의 읽기 방법에 저항하도록 하는데,[15] 여기에는 증언집이라는 형식을 전복하는 것만큼이나 매체 활용에 대한 기대를 저버리는 것 또한 중요하게 활용된다.

이은진은 서문에서 『IMO』가 “텍스트를 경빈[인류학자]과 내가[젠더법학연구자] 담당하고 사진과 영상을 민주[영상작가]가 담당한다는 단순한 역할분담이 아니라, 유기적으로 상호작용하는 팀 작업”이라고 주장한다.[16] 작업 내 이질적인, 혹은 분업적이라고 보일 수 있는 요소들 사이의 “유기적인 상호작용”은 단순히 소재적 차원을 넘어, 협업자들 각자가 기반하고 있으며 필드워크에 동원하고 있는 매체, 즉 영상매체와 출판매체[17]가 상호작용하는 것에 매우 기민하게 의식하고 있는 것에서 관찰할 수 있다. 책의 겉표지와 바로 그다음 장의 속지에서 이와 관련된 힌트를 처음 얻을 수 있는데, 까만 배경색에 흰색 문자로 구성된 책의 겉표지 디자인은, 바로 뒷장의 속지에서 흑백이 바뀌어 등장한다. 이러한 패턴은 스크린에 불이 환하게 들어오는 현상과 닮아있으며, 책을 여는 것과 스크린에 불이 들어오는 순간이 등치 되는 이러한 패턴은 39-42쪽에서 좀 더 분명하게 구현된다. 텍스트상에서 영미 이모는 자신의 이야기를 “처음부터” 하기 위해 TV를 끄는데, TV를 끄는 상황설명 텍스트가 들어간 부분부터 페이지 색은 검은색으로, 글자색은 흰색으로 되어 있다. 재미있게도, 텍스트의 흰색은 가면 갈수록 점점 어두워져 41쪽의 맨 아랫부분과 42쪽의 맨 윗부분은 내용을 거의 알아보기 힘들어진다. 이 구간을 넘긴 후엔 다시 글자색이 갈수록 점점 밝아지며 읽기가 수월해지고, 42쪽의 맨 마지막에 영미 이모가 이야기를 매듭짓고 TV를 켜는 상황설명 텍스트가 들어간 바로 다음 43쪽부터는 다시 흰색 페이지와 검정 글자가 등장한다. 흰색 페이지와 까만색 페이지를 전원이 켜진 스크린과 꺼진 스크린으로 등치시키는 이러한 형식적 장치들은 스크린을 은유하는 방식으로 책의 낱장을 활용하는 테레사 학경 차의 “Commentaire” (1981)를 연상하기도 하고,[18] 조금 더 확장해서 볼 때, 이러한 영상과 문학의 형식을 아우르는 실험은 불문학 연구자 월-로마나가 “영상시학”(cinepoetry)이라고 명명한 것과도 닿아 있다.[19]

여기서 보다 중요한 것은, 영상매체 요소는 출판매체의 서지학적 형식과도 얽혀 들어가며 『IMO』의 대화 내용의 선별 및 편집 방식에 큰 영향을 끼친다는 점이다. 책 전반에 걸쳐 등장하는 텍스트 내 위첨자 숫자는 기존의 서지학적 형식에 따라 각주 표시를 위해 활용되며, 각주의 내용은 대화를 파악할 때 중요한 맥락 정보를 제공한다. 하지만, 작업 내 두 번째로 배치된 지니 이모와의 대화록에는 위첨자 숫자 표기된 많은 부분이 각주가 아닌 미주 처리가 되어 있어, 여태껏 책에서 쭉 활용되던 각주 사용 형식은 물론, 일반적인 서지학적 형식을 거스른다. 미주의 내용은 모두 회색 페이지로 구성된 지니이모 챕터의 끝부분에 나열되어 있는데, 이은진은 이것을 “이모와의 대화를 롱테이크처럼 길게 삽입한 뒤 미주를 통해 이모가 스스로 덧붙였던 부연설명을 삽입하는 방식으로 구현해보았다”라고 설명한다.[20] 하지만 모든 미주 내용이 “부연설명”으로서만 기능하지는 않는다. 예를 들어, 96쪽의 위첨자 숫자 1은 96쪽과 97쪽 사이에 자리하는 큰 여백을 두고 매겨져 있는데, 97쪽의 대화가 앞선 대화와는 연결지점이 비교적 적은 주제로 시작하는 데다, 첫 단어가 접속사 “그런데”로 시작하기 때문에, 두 텍스트 사이의 연속성을 희미하게 만든다. 따라서, 여기서 위첨자 숫자 1은 마치 오려져 나간 대화 내용의 흔적처럼 남는다. 또, 162-163쪽의 미주 3과 4의 내용은 분명 다른 내용의 대화를 위한 “부연설명”이지만, 마주 보는 페이지에 나란히 나열되어 있고, 미국 영화에 푹 빠져 살았던 지니 이모의 회상을 담은 미주 3과 엘비스 프레슬리를 닮았다던 전남편 이야기로 시작하는 미주 4가 내용상으로도 서로 매끄럽게 이어지고 있다고 느끼게 한다. 윤선 이모 챕터의 경우, 233쪽에 마치 서지학의 색인 기능을 시각화한 것처럼 세 개의 대화 토막이 햇살센터, 교회, 그리고 구역예배로 이루어진 윤선이모의 유일한 바깥 생활에 관한, 232쪽의 굵음 처리된 대목에 선으로 연결되어 있다. 교회, 햇살센터, 예배로 외부 동선이 “땡”이라는 말은 사실 앞선 페이지인 192쪽에서 처음 등장하는데, 다른 맥락에서 같은 말이 반복되는 대화 토막들을 모아둔 233쪽 또한 잘 살펴보면, 이미 앞선 페이지에서 전개되었을 법한 대화라는 것을 알 수 있다. 맨 왼쪽 토막은 177-8쪽 사이에서 있었을 법한 대화이고, 가운데 토막의 “도움받는” 것과 관련된 내용과 “주인아주머니”가 둘 다 등장하는 대화는 193쪽에 나오며, 맨 오른쪽 토막에서 등장하는 롤케이크는 211쪽에서 이모가 가리키는 상자로 등장한다.[21] 페이지를 앞쪽으로 돌려보며 이 토막들이 있었을 법한 흔적들을 찾아보고, 독자는 지니 이모 챕터에서처럼 대화가 잘려 나간 흔적, 그리고 다른 곳에서 이어 붙여진 흔적을 발견하게 된다.

이처럼 『IMO』에서 영상매체의 요소는 롱테이크뿐만 아니라, 오리고 잘라 붙이는 몽타주 편집 기법을 은유하고 있기도 하다. 영화 제작에서 시각적 연속성과 서사적 연속성을 염두에 두고 각 장면을 보다 설득력 있게 구축하기 위한 촬영과정에 중점을 두기보다, 몽타주 기법에서는 시각적으로 연속성이 희미하거나 전무한 영상 장면들을 보다 설득력 있게 이어 붙여 청자가 인지적으로 연속성을 지각하도록 하는 편집 과정에 중점을 두고 있다. 몽타주는 레프 쿨레쇼프, 지가 베르토프, 세르게이 아이젠슈타인 등 1920-30년대의 소련 영화인들에 의해 적극적으로 탐구되었고, 오늘날 상업 및 대중영화에서도 필수적으로 쓰이는 기술로 거듭났다.

물론 『IMO』에서 몽타주에 대한 은유는 곧이곧대로 이루어지지 않는다. 앞서 언급된 것처럼, 몽타주적인 편집 방식은 서지학적 짜임새와 일관성을 전복시키는 데에 일조함으로써, 서사적 연속성과 비슷한 것을 구축하기는커녕 적극 방해한다. 이 외에도, 예를 들어, 책에서 유일하게 대화 별 날짜가 기록되어 있는 영미 이모 챕터에는, 날짜가 바뀌지도 않는 대화들 사이에 크고 작은 여백이 자리하고 있을 때가 많다. 이 중 몇몇은, 대화 주제가 바뀌기 때문에 마치 다른 날짜에 나눈 이야기처럼 읽히기도 하고, 내용상 흐름이 이어지기도 한다. 다른 날짜가 표시되어 있는 텍스트끼리는 종종 영미 이모가 하는 같은 내용의 말이 살짝 변형되어 반복되기도 하는데, 예를 들어, 미군과 함께 민속촌에 갔던 이야기가 27쪽 (4월 2일), 41쪽 (4월 16일; 이 부분의 경우, 까만색 페이지를 배경으로 흰색 글이 굉장히 희미해지는 구간이기 때문에 쉽게 알아차리기 힘들다), 62쪽 (5월 14일)에 모두 등장하지만, 내용이 조금씩 달라지는 것을 확인할 수 있다. 이렇게 『IMO』는 페이지 내의 여백이나, 맞닿아 있는 페이지 혹은 페이지 사이의 거리 등 시각적 요소와 대화 텍스트의 의미적인 내용을 함께 고려하여 선형적이고 연속적인 시간성의 구축을 방해하고, 이질적 요소들을 시청자가 연속적으로 인식할 수 있게 돕는 방식으로 몽타주 기법을 활용하는 게 아닌, 정반대의 방식으로 활용한다.

음역 표기법을 두고 내려진 일련의 선택들 또한, 통상적인 필드워크에서 영상과 출판 각 매체가 효과적으로 수행할 것이라 기대되는 것을 뒤집어 버리는 방식으로 이루어진다. 작업자 중에 인류학자가 포함되어 있기 때문인지 몰라도, 소리와 이모들의 입말을 모두 한글로 표기했다는 18쪽의 일러두기에서 연상되는 것은 APA (American Phonetic Alphabet), IPA (International Phonetic Alphabet)와 같은 유럽과 북미의 정형화된 음역 표기법이다. 이러한 음역 표기법은 오디오 및 녹음 장비의 도래와 대중화 이전에 필드워크에서 음성 정보를 (예를 들어, 특정 원주민 집단의 언어, 노래, 방언 등) 글로 기록하기 위해 인류학자들과 언어학자들에 의해 활용되었는데, 이에 비추어 볼 때 『IMO』에서의 음역법 사용은 이와 비슷하면서도 다른 고려에서 비롯한다. 작업자들은 대화 표기를 “이모들의 입말을 소리 내는 대로 담아내는 것을 원칙으로” 했다는 것을 밝히는데, 이를 통해 유추할 수 있는 것은 『IMO』가 대화의 의미적 요소뿐 아니라 소리 요소 또한 중요하게 고려했다는 점이다. 작업자들과 이모들은 모두 출판물이 쓰인 언어인 한국어 사용자들이고, 이들과의 대화가 방언 사용에 초점이 맞춰져 기록된 것도 아니기 때문이다. 더 나아가, 이나라의 지적대로 “‘잠시 침묵’ ‘웃음’ 같은… 답을 회피하는 공백과 침묵의 순간은 답하는 사람들이 ‘겪은 시간’을 증언하는 순간”이기도 하다.[22] 하지만, 여기서 주목해야 할 지점은, 녹음 기기들이 『IMO』의 제작과정에서도 사용되었고, 책과 함께 나온 결과물로서 영상 작업이 포함되어 있지만, 이러한 매체들이 비언어적 요소나 소리 요소가 전경화되는 순간들을 포착하기 위한 방식으로, 즉 음역 표기법을 대체하거나 보완하는 방식으로 쓰이지 않았다는 것이다. QR코드를 따라가야 확인할 수 있는 유성(有聲) 영상매체 작업에서는 텍스트 내의 괄호 속에 담긴 소리 (혹은 침묵), 어조, 혹은 몸짓과 같은 비언어적 요소에 할애되고 있는 부분이 매우 적거나 그러한 요소에 이목을 돌리는 방식으로 제작되어 있지 않으며, 텍스트를 읽으며 독자가 궁금해할 법한 이모들의 “멜로디로” 하는 말이나 (예를 들면 107쪽) “불쑥 튀어나온 좋은 미국식 영어 발음” 같은 소리도 담지 않았다. 이러한 소리 요소들은 통상적으로 음역 된 텍스트가 불완전하게 재현할 것으로, 하지만 녹음 매체는 보다 충실하게 재현할 수 있다고 받아들여진다. 마찬가지로, 비언어적 몸짓과 침묵의 순간 등은 영상매체를 통해 더욱 “있는 그대로” 전달될 거라는 믿음이 일반적이다. 『IMO』에서는 이러한 매체에 관한 기대를 비틀며, “지성과 체계적 지식의 대본”을 들지 않는 것뿐만 아니라 보다 감각적인 차원에서도 우리가 듣고, 보고, 지각하는 방법 또한 다시 돌아보도록 요구한다.[23]

배반의 당위

앞서 살펴본 『IMO』에서의 다양한 형식적 실험은 기지촌 성매매 문제에 관한 윤리적 고려와 불가분 관계에 놓여있다. 이 관계에 대해 살펴보려면, 먼저 “기지촌 여성의 ‘기지촌 여성으로서의 증언’을 읽으려고 한 사람들의 기대를 배반하는 것은 중요하다”는 이경빈의 주장을 조금 더 풀어볼 필요가 있다.[24] 이를 통해, 독자는 읽기 혹은 보기에 “불편한” 『IMO』의 형식이 증언집에서 통상적으로 기대하는 가독성보다 중요시되는 근거를 찾고 배반의 당위에 대해 더 많은 이해를 얻을 수 있다.

퍼포먼스 작가 자셈 힌디는 그의 오디오 작업 Betraying Utopia에서 모든 예술은 “살짝의 배반 행위” (soft betrayal)라고 이야기하면서, 배반이라는 행위는 항상 중간에서 시작한다고 지적한다.[25] 배반은 앞과 뒤, 즉 맥락이 있고 주어진 것을 대상으로 하는 행위이기 때문에, 완전히 새로 시작하는 행위와는 거리가 멀다. 이러한 중간성에 대한 자각은, 『IMO』가 의도적으로 기존의 읽기 방식을 흔들면서도 이모들의 “의견”을 전달하는 데 있어 언어적인 것을 완전히 놓지 않는 것에서 엿볼 수 있다. 이는 애초에 작업자들을 평택으로 이끈 기지촌 성매매 문제, 즉 “충분히 합리적인 주체의 틀에서 들릴 수 있고 이 영역에서 해결해야 하는 문제들까지 다가설 수 없는 모호한 것으로 남겨”두지 않겠다는 윤리적인 의지의 일환이고,[26] 이것은 텍스트 기반의 출판매체를 선택한 근거가 된다.

동시에, 기존의 언어 및 형식의 틀 안에서 해결될 수 없다고 여겨지는 부분들은 보다 실험적으로 다뤄진다. 『IMO』는 증언집이라는 형식이 명제적 지식을 전달하고 기존의 학제적 틀 안에서 새로운 지식의 생산에 직접적으로 기여할 거라는 기대를 저버리고, 이입 가능하고 익숙한 경험을 직조하는 매체 형식들을 혼재하고 파훼한다. 이러한 배반 행위에는 작업의 필드워크를 둘러싼 정치적, 사회적, 윤리적 상황과 맥락의 다양한 결들이 매우 긴밀하게 연결되어 있고, 이러한 긴밀성은 『IMO』를 구성하고 있는 형식적 특이성에 가장 강렬한 의미를 부여한다. 『IMO』가 직면한 기지촌 성매매와 관련된 문제의 스펙트럼은 서문에도 잘 서술되어 있지만, 이 중 최근에 특히 주목받고 있는 것이 피해 당사자의 피해 증언만이 혹은 사회운동가로서의 목소리만이 집중적으로 조명되고 확산되는 (“피해자다움의 굴레”와 무관하지 않은) 양상이다. 이에 대해서는 『IMO』의 작업자들뿐만 아니라 일본군’위안부’ 문제, 베트남전쟁 민간인학살 문제 등 식민통치 및 국가폭력 피해자 문제와 씨름해온 많은 사람들이 고찰하고 있으며, 이러한 양상을 극복하기 위해 최근 제시되고 있는 것 중 하나는, 생존자의 피해 경험 외의 생애사에 대한 파노라마적 조명이다.[27]

피해 당사자의 피해 증언만을 집중적으로 조명하는 것은, 법적 근거로 활용될 수 있는 일관성과 짜임새를 가진 증언 확보에 치우치고, 피해자다움의 굴레를 강화하는 방식으로 피해자 서사 구축에 집착하는 경향에 이르기 쉽다. 하지만, 이것을 극복하기 위해 반대로 피해자로서가 아닌 면모를 강조하고, 더욱 온전한 생애사 구축을 촉구하는 것은, 증언을 듣기 위해 누군가에게 “구체적 경험”을 질문한다는 것이 전제로 하는 분업의 위계, 즉 “뭔가를 경험하는 사람들과 그 경험을 이해하고 해석할 수 있는 다른 사람들 사이의 분업”과 위계를 문제 삼지 않고는 수행되기 어려운 작업이다.[28] 증언의 “새로운 진실”을 들을 수 있는 사회적 조건을[29] 상상하는 작업 없이 구축된 이러한 생애사는 기존의 인식체계에 견고하게 뿌리내린 피해자다움의 굴레의 그림자 아래 놓이게 될 가능성이 높기 때문이다.

따라서 『IMO』가 보다 다양한 삶의 토막을 모으기 위한 재료로서 구술채록 필드워크가 환원되는 것에 대해서 경계하고 있는 것은 시사하는 바가 크다. 파편적이지만, 분명 그저 비언어적인 중얼거림은 아닌 형태로 전달되고 있는 이모들의 의견이 재현되는 방식은 기존의 언어와 인식 체계로 이들을 수렴시키는 것을 거부한다. 결국, 작업자들이 “기지촌 여성 문제”와 시ㆍ청ㆍ독자 사이에 두는 거리감과 불편함을 통해 요구하는 것은 피해 사실 확인이나 피해 사실에 국한되지 않은 생애사 줄기를 모아 제시하는 것에서 그치지 않는 새로운 형태의 보기, 듣기와 읽기이기 때문이다. 그리고, 기존의 인식 체계에서 받아들여지기 힘든 이러한 윤리적 차원의 요구는 미적인 통로를 거쳐 나온다. 예술 분야에서의 필드워크의 가능성은 여기서 찾아질 수 있다.

[1] 마크 곳프리: “하지만, 1979년대에서 오늘날[2007년]로 빨리 감기 해보면 역사 연구와 역사적 재현은 동시대 예술에 핵심적인 것으로 보인다. 점점 더 많은 수의 예술가들이 아카이브 안에서의 리서치를 통해 작업을 시작하며, 아카이브 형식의 리서치라고 이름 붙여진 형태의 것을 활용하는 이들도 있다 (여기서 하나의 연구주제는 다른 주제로 이어진다)” (내 번역). Mark Godfrey, “The Artist as Historian,” October 120 (2007): 142-3.

디터 뢸슈트레테: “역사적 기록, 아카이브, 기록문서, 출토와 발굴, 기념, 재구성과 재연의 예술, 증언 등을 포함하고 있는 방법론적 복합체, 즉 회고적이고 역사학적 양상이라는 것은 이제 다양한 나이와 이력의 많은 예술가들(뿐만 아니라 큐레이터들과 평론가들)이 선호하는 ‘결의'(소재)이자 ‘태도'(형식)가 되었다” (내 번역). Dieter Roelstraete, “The Way of the Shovel: On the Archeological Imaginary in Art,” e-flux Journal 4 (March 2009), https://www.e-flux.com/journal/04/68582/the-way-of-the-shovel-on-the-archeological-imaginary-in-art/.

또한, 점점 확장되고 있는 순수예술 박사 학위는 학위 과정에 있는 예술가들로부터 적게는 60페이지에서 보통 200쪽, 그리고 많게는 400쪽에 이르는 연구논문을 요구한다. James Elkins, “Some Salient Issues,” in Artists with PhDs, Paragraph 31-43. http://www.jameselkins.com/yy/. 이 온라인 형태의 저술은 2009년에 출판물로 초판이 나오고, 추후 큰 보완과 수정을 거쳐 2014년에 “second and definitive edition”으로 출판됐다. 수정본의 출판정보는 다음과 같다. James Elkins, Artists with PhDs: On the New Doctoral Degree in Studio Art (Washington D.C.: New Academic Publishing, 2014).

[2] 「민족지학자로서의 예술가?」는 구체적인 예시와 함께 보완되고 추가 편집을 거쳐 몇 년 후에 할 포스터의 단독 저작 『실재의 귀환』의 한 챕터로 실리게 된다. 이 글의 95년도 버전에서 할 포스터는 “오늘날 좌파 예술계”에서 보이는 특징으로 민족지학적 필드워크 수행을 꼽았고, 그가 이러한 특징의 단적인 사례 중 하나로 보았던, 특정 공동체로 들어가거나 협업하여 수행하는 필드워크를 기반으로 하는 “장소특정적 예술”에 대해 비판적인 태도를 내비쳤다. Hal Foster, “The Artist as Ethnographer?” in George E. Marcus and Fred R. Myers eds., The Traffic in Culture, (Berkeley and Los Angeles, CA: University of California Press, 1995), 302, 306-7.

[3] Clifford, The Predicament of Culture (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988), 12.

[4] 이 논의는 후대 인류학자들에 의해 매우 잘 정리되어 있다. Anna Grimshaw and Amanda Ravetz, “The Ethnographic Turn–and After: A Critical Approach towards the Realignment of Art and Anthropology,” Social Anthropology 23.4 (2015): 418-434; Kris Ruten, An van. Dienderen and Ronald Soetaert, “Revisiting the Ethnographic Turn in Contemporary Art,” Critical Arts 27.5 (2013): 459-473 등 참조.

[5] 클레어 비숍의 표현을 인용. Claire Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship (New York: Verso, 2012), 202. 포스터는 이를 “[준인류학적 예술가의] 작업을 사회공헌, 경제개발, PR…혹은 예술로 재코드화하는”것이라고 표현한다 (내 번역). Foster, “The Artist as Ethnographer?” 303.

[6] 이 질문에 대한 슈나이더와 라이트의 답은 “그렇지만은 않다”이다. 다음 참조: “하지만 [예술과 인류학 사이의 경계 넘기라는] 문제가 단순히 예술가들이 인류학에서 차용해 가는 것을 더 치밀하게 한다고 해결되리라 생각하지 않는다. 물론 이를 통해 서로의 분야에 대한 수많은 오해를 파훼하는 데에는 유용할 수 있다” (내 번역). Arnd Schneider and Christopher Wright eds., Contemporary Art and Anthropology (Oxford: Berg, 2006), 1.

[7] 이러한 경향은 “민족지학적 전환” 논의가 2000년대에 대두하기 시작한 시각문화연구 학제(Visual Critical Studies, Visual Culture Studies, Visual Studies 등)를 둘러싼 논쟁과도 연결되어 있다는 사실과 무관하지 않다. Douglas Crimp, “Getting the Warhol We Deserve,” Social Text 59 (1999): 55-60 참조.

[8] Foster, “The Artist as Ethnographer?” 304; 306. 물론 과거에도 그리고 오늘날에도 포스터의 이러한 비판이 적용될 수 있고 마땅히 적용돼야 할 창작 작업 및 과정은 많다.

[9] Clifford, The Predicament of Culture, 147. 이 부분은 더 긴 논의를 필요로 하지만, 분량 문제로 본고에서 다룰 수 없었다.

[10] 처음에 독립출판물로 출간되었던 이 작업은 2년 뒤 기존 서문의 내용을 기반으로 새로 쓴 서문과 “이미지문화연구자” 이나라의 해제를 포함해, 상당히 큰 형식적 수정을 거쳐, 서해문집을 통해 『영미 지니 윤선 : 양공주, 민족의 딸, 국가 폭력 피해자를 넘어서』라는 제목으로 출판되었다. 서해문집본은 본고에서 조명하는 음역 표기법, 미주 형식 등을 전면적으로 수정했기 때문에, 본고에서는 자가출판본인 『IMO: 평택 기지촌 여성 재현』을 기준으로 한다. 또한, 자가출판본은 형식적인 요소에 있어 이경빈, 이은진, 전민주 세 명의 저자뿐만 아니라 책의 디자이너 mhak이 관여하고 있는 역할의 비중이 매우 높은데, 서해문집본에서는 그렇지 않았다는 차이점 또한 존재한다.

[11] 할 포스터의 표현을 빌렸다. Hal Foster, “Archival Impulse,” October 110 (2004): 4.

[12] 후안 다우니의 laughing alligator (1979), 트린 T. 민하의 『그녀의 이름은 베트남』 (1989) 등이 이러한 태도에 기반하고 있다. 이들의 작업은 당시의 “인류학적 다큐멘터리” 장르의 정형화된 영상적 구조와 형식논리를 폭로하며 이를 전복하는 전략을 취한다. 하지만 『IMO』의 작업자 중 한 명인 이경빈은 “가능성은 해체하는 재현만이 유일한 재현이 아니라는 데 있다”라고 쓰고 있는데, 이 또한 중요하게 고려해야 한다. 이경빈, 「이모의 의견」, 이경빈, 이은진, 전민주, 『IMO: 평택 기지촌 여성 재현』 (디페랑, 2018), 4.

[13] 이은진, 「간극을 고민하며」, 이경빈, 이은진, 전민주, 『IMO: 평택 기지촌 여성 재현』, 10.

[14] 이경빈, 「이모의 의견」, 이경빈, 이은진, 전민주, 『IMO: 평택 기지촌 여성 재현』, 6-7; 이은진, 「간극을 고민하며」, 12-13.

[15] 이경빈, 「이모의 의견」, 7.

[16] 이은진, 「간극을 고민하며」, 10.

[17] 클리포드를 포함한 『문화를 쓴다』의 대부분의 저자는 인류학자의 작업 매체를 “글쓰기”로 보았지만, 『IMO』의 경우 이와 동시에 이러한 글쓰기의 물리적 형태인 출판물 형태 또한 의식적으로 고려되고 있다. 이러한 측면은 본고에서 비중 있게 다뤄지지 않지만 추후 다른 기회에 분석해 볼 예정이다. 본고에서는 물리적 형태와 비물리적 형태가 모두 고려되는 매체로서 “출판매체”라고 부르기로 하였다.

[18] 테레사 학경 차의 “Commentaire”는 전반적으로 학술서적의 형식으로 출판된 영상이론 선집 Apparatus: Cinematic Apparatus: Selected Writings (1981)의 중간 부분에 수록되어 있어, 해당 형식에서 통용되는 규범과 기대를 자아낸 뒤 배신하는 작업이기도 하다. 『IMO』 또한 “증언집”의 형식을 일정 정도 차용함과 동시에 “배반”하고 있다. 기존의 출판물 형식과 규범을 의식적으로 활용한다는 점에서, 둘은 유사한 형식적 전략을 차용하고 있다고 볼 수도 있다. 또한, 『IMO』에서 지면의 까만색 부분과 흰색 부분 간의 전환이 독립출판본에서는 분명하게 구분되어 있지만, 서해문집본에서는 블러(blur) 처리가 되어 있는데, 이러한 블러 효과가 CRT TV의 스크린이 켜지고 꺼질 때의 현상을 연상시키는 것 같아 흥미롭다.

[19] Christophe Wall-Romana, Cinepoetry: Imaginary Cinemas in French Poetry (New York: Fordham University Press, 2013), 3.

[20] 이은진, 「간극을 고민하며」, 14. 내 강조.

[21] 서해문집본에는 이러한 편집 방식을 따르지 않고, 토막들을 모두 잘려 나갔던 위치에 돌려둔 듯하다. 이를 참고해 미뤄보면, 가운데 토막은 자가출판본의 231쪽에, 롤케이크로 시작하는 맨 오른쪽 토막은 자가출판본의 229-230쪽 사이에 있을 것이다.

[22] 이나라, 「이모들의 방」, 『영미 지니 윤선: 양공주, 민족의 딸, 국가 폭력 피해자를 넘어서』 (서해문집, 2020), 288.

[23] 이나라의 표현을 빌림. 이나라, 「이모들의 방」, 287.

[24] 이경빈, 「이모의 의견」, 3.

[25] Jassem Hindi, Betraying Utopia, 2021. 오디오 작업 녹음본은 다음 링크에서 확인할 수 있다. https://soundcloud.com/futurematter/future-matter-31-jassem-hindi-betraying-utopia (2021년 10월 30일 확인).

[26] 이경빈, 「이모의 의견」, 6.

[27] 다음 내용 참조. “‘위안부 피해자’라는 이름 뒤에 가려진 다양한 삶의 궤적을 이해하지 못하고서는 그들의 발언을 정확히 해석할 수 없다. 김 할머니뿐만 아니다. 정의기억연대(정의연)를 비판한 이용수 할머니의 두 차례 기자회견 이후, 한국 사회는 그 어느 때보다 위안부 문제에 몰두해 있음에도 우리는 피해자를 모른다. 소녀와 할머니 사이, 복잡하고 다면적인 피해자들의 경험을 되살리는 것은 30년 위안부 운동을 돌아보고 ‘다시 쓰기’ 위해 선행돼야 할 과제다.” 심윤지, 고희진, 「’순결한 희생자’로 획일화됐던 위안부 피해자, 같은 삶은 없다」, 『경향신문』, 2020년 6월 12일 입력, 2021년 10월 30일 접속, https://www.khan.co.kr/national/national-general/article/202006121127001; “그러나 우리는 할머니들이 일본군’위안부’ 피해자로서 가져야 할 역할에 대해서만 그 필요성을 강조하였을 뿐, 피해자가 아닌 박옥선, 이옥선, 강일출로서 가져야 할 권리와 역할에 대해서는 관심을 가지지 않았다… 할머니에 대한 우리 사회의 보답은 이들을 피해자가 아닌 한 사람으로, 우리 사회의 구성원으로 바라보는 것이다. 할머니들은 평범하지 않은 아픔을 겪었을 뿐 우리와 같은 평범한 사람이다.” 김대월, 「할머니의 방 – 강일출 할머니 편」, 『결』, 2021년 4월 20일 입력, 2021년 10월 30일 접속, http://www.kyeol.kr/ko/node/253.

[28] 히토 슈타이얼, 안규철 역, 『진실의 색』 (워크룸프레스, 2019), 37. 또한, 『2021 여성인권과 평화 국제 컨퍼런스』를 위한 짧은 논평문에서 도미야마 이치로는 위안부 문제의 맥락에서 또한 “경험은 누군가의 소유물이 아니며, 해설의 대상도 아니다”라고 주장하며, “경험이 말을 거칠 때, 요점은 말의 일반적 유형이 아니라, 말과 함께 생성하는 어떤 상황과 시작, 그것과 더불어 만들어지는 관계성에 있다”는 것을 강조한다. 도미야마 이치로, 정유진 역, 「경험과 “상황적 지식”에 관하여」, 『결』, 2021년 10월 6일 입력, 2021년 10월 30일 접속, http://www.kyeol.kr/ko/node/431.

[29] 이지은, 「지속되어야 할 ‘위안부’ 운동을 위하여」, 『일다』 2020년 5월 13일 입력, 2021년 10월 30일 접속, https://www.ildaro.com/8728

댓글

-

Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

답글 남기기